на середине мира

алфавит

станция

вести

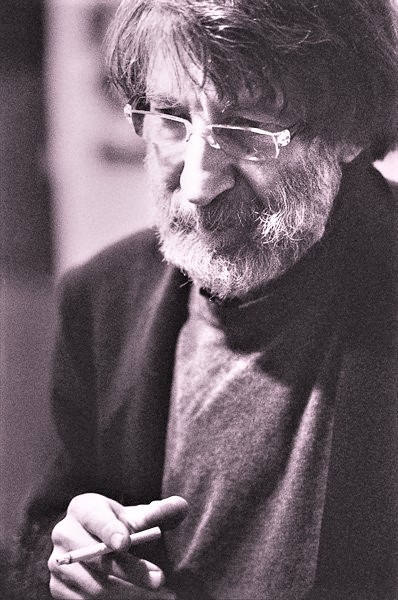

БОРИС ЛИХТЕНФЕЛЬД

Родился в 1950 году в Ленинграде. В 1972 году бросил работу в НИИ и 4 года проработал проводником

почтовых вагонов, объездив всю страну. С 1981 года по сей день работаю оператором газовой котельной.

В начале 70-х посещал ЛИТО Сергея Давыдова, Александра Кушнера, Глеба Семёнова, участвовал в конференции молодых литераторов Северо-Запада (1974), с 1971 года стал частым посетителем квартиры Юлии Вознесенской и других литературно-художественных салонов, примкнул ко второй культуре, затем стал членом Клуба-81. Публиковался в самиздатских журналах «Часы», «Обводный канал», «Транспонанс», в Венском славистическом альманахе «Гумилёвские чтения» (1983). Первая типографская публикация в России – в антологии художника Валентина Левитина «В Петербурге мы сойдёмся снова» (вместе с Д.Бобышевым, В.Кривулиным, К.Кузьминским, Б.Куприяновым, О. Охапкиным, О.Поповой, Е.Пудовкиной, С.Стратановским, П.Чейгиным, 1993). Первое стихотворение в подборке — оттуда.

В 2000 году в изд-ве Виктора Немтинова в Санкт-Петербурге вышло большое стихотворное произведение (200 страниц) «Путешествие из Петербурга в Москву в изложении Бориса Лихтенфельда», над которым работал с 1983 года. Его по сей день считаю самым важным. В нём есть внутренний сюжет, который постепенно растворяется, переходя в некую обобщающую картину. Многое из того, что было написано позже, как-то перекликается с «Путешествием…», являя разные его проекции на современность. Стихи публиковались в журналах «Звезда», «Арион», «Нева», «Слово Word», «Волга», «Крещатик», «Дети Ра», «Зинзивер», «Новый журнал», «Плавучий мост», «Квадрига Аполлона», «Семь искусств», «Артикль», «Чайка», «Textonly», в сборниках издательства ОГИ «Лучшие стихи 2010 года» и «Лучшие стихи 2012 года», в альманахе «Паровозъ», русско-французской «Антологии русской поэзии начала XXI века» (YMCA-Press, 2020) и других коллективных сборниках.

В издательстве «Юолукка» вышли 2 книги стихов: «Метазой» (2011) и «Одно и то же» (2017).

Публикации есть в книгах «Сумерки Сайгона» и «Лица петербургской поэзии. Автобиографии. Авторское чтение». В 2013 году стал лауреатом журнала «Звезда» (лучшая поэтическая подборка года).

В начале 70-х посещал ЛИТО Сергея Давыдова, Александра Кушнера, Глеба Семёнова, участвовал в конференции молодых литераторов Северо-Запада (1974), с 1971 года стал частым посетителем квартиры Юлии Вознесенской и других литературно-художественных салонов, примкнул ко второй культуре, затем стал членом Клуба-81. Публиковался в самиздатских журналах «Часы», «Обводный канал», «Транспонанс», в Венском славистическом альманахе «Гумилёвские чтения» (1983). Первая типографская публикация в России – в антологии художника Валентина Левитина «В Петербурге мы сойдёмся снова» (вместе с Д.Бобышевым, В.Кривулиным, К.Кузьминским, Б.Куприяновым, О. Охапкиным, О.Поповой, Е.Пудовкиной, С.Стратановским, П.Чейгиным, 1993). Первое стихотворение в подборке — оттуда.

В 2000 году в изд-ве Виктора Немтинова в Санкт-Петербурге вышло большое стихотворное произведение (200 страниц) «Путешествие из Петербурга в Москву в изложении Бориса Лихтенфельда», над которым работал с 1983 года. Его по сей день считаю самым важным. В нём есть внутренний сюжет, который постепенно растворяется, переходя в некую обобщающую картину. Многое из того, что было написано позже, как-то перекликается с «Путешествием…», являя разные его проекции на современность. Стихи публиковались в журналах «Звезда», «Арион», «Нева», «Слово Word», «Волга», «Крещатик», «Дети Ра», «Зинзивер», «Новый журнал», «Плавучий мост», «Квадрига Аполлона», «Семь искусств», «Артикль», «Чайка», «Textonly», в сборниках издательства ОГИ «Лучшие стихи 2010 года» и «Лучшие стихи 2012 года», в альманахе «Паровозъ», русско-французской «Антологии русской поэзии начала XXI века» (YMCA-Press, 2020) и других коллективных сборниках.

В издательстве «Юолукка» вышли 2 книги стихов: «Метазой» (2011) и «Одно и то же» (2017).

Публикации есть в книгах «Сумерки Сайгона» и «Лица петербургской поэзии. Автобиографии. Авторское чтение». В 2013 году стал лауреатом журнала «Звезда» (лучшая поэтическая подборка года).

ИЗБРАННЫЕ СТИХОТВОРЕНИЯ

* * *

Как выразителен этот уступ

Кровли! Как многозначительно скуп

Зренье пленивший мое колорит!

Что-то невнятное он говорит

Сердцу, какую-то нежную боль

В нем бередя, каковую дотоль

Все не хотело оно замечать.

Будто зимы ледяная печать

Тает на нем, не дождавшись весны,

И отлетают тяжелые сны.

Льется какой-то неутренний свет…

Некий неписанный Третий Завет

Приоткрывается. Хочется ниц

Пасть, будто шелест знакомых страниц

Уха коснулся, и заворковал

Голубь незримый, и некий провал

Вдруг обнаружился резко в судьбе…

Медленно по водосточной трубе

Взор опустил я в колодец двора:

Мусорный бак, подворотни дыра,

Ржавый сугроб у облезлой стены

Вроде застывшего гребня волны,

Серая кошка, старуха с клюкой —

И зачерпнув этот затхлый покой,

Поднял я взор осторожно наверх,

Не замечая, что свет уже мерк —

Тот, всколыхнувший всю душу до дна,

Не сознавая, что символ окна,

Память очнувший о мире ином,

Вновь становился обычным окном…

Чудо, а в чем оно — не передать:

Кровли уступ, голубок, благодать,

Что озарила, как вспышка, меня,

Вехи блужданий былых оттеня.

Вот уж в душе моей снова темно.

Чудо ушло. Запотело окно…

Но неужели ушло навсегда,

После себя не оставив следа

Сердцу — на память, судьбе моей — впрок,

Кроме вот этих беспомощных строк?

1982

Фрагменты из книги «Путешествие из Петербурга в Москву в изложении Бориса Лихтенфельда»

2000, Изд-во Виктора Немтинова в Санкт-Петербурге

2000, Изд-во Виктора Немтинова в Санкт-Петербурге

Из части второй

Так всё и было. Как только сомкнуты

веки — так из мерцающей тьмы

кристаллизуется образ комнаты

с краеугольным лицом судьбы.

Робко слепыми шагами сверив

расположенье вещей к себе,

чувствую: это окно на север,

это — на запад. Я снова здесь.

Бред лихорадочный поглощает

членораздельную немоту.

Так заговаривают несчастье

и обо всём, что придёт на ум.

Первое слово. За ним второе,

третье... То шепчутся, сбившись в стайку,

то разлетаются, ищут фортку,

прочь унести хотят свою тайну.

Хлопают крыльями, зыблют синтаксис

действия, паузами разъятого.

Нить не прослеживается. Сизыми

кляксами стены и пол заляпаны.

Брезжит голубоглазый пейзаж,

в том же склонении застеклённый,

из глубины ожиданья, сжав

слабое сердце... Я вспомнил, вспомнил!

Так повторяется эта казнь:

всё невозвратное возвращается

всё несказавшееся сказать

изобличённому в непричастности.

Вьюшку открыл я, выгреб золу.

Долго не разгорались дрова.

Заворожён — как в воду гляжу:

вьётся огненная борода.

Из части четвёртой

— Я вот к чему: ведь непонятно даже,

что, собственно, первично, что вторично.

А силу заклинаний каждый лично

ещё ребёнком познаёт. Когда же

азов артикуляция пустая

стяжает смысловую полновесность,

душа, на зов откликнувшись, в словесность

уже вовлечена, и мы, вступая

в круг медленного чтения, выходим

из дома на дорогу одиноких,

а там, в тумане реализма, многих

к недоуменью нашему находим.

С чего бы вдруг запружена толпой

дорога эта? Может быть, не та?

Творится всё при всех и суета

кругом кипит вокзальная... Такой

публичностью всеобщей смущены,

чуть отстаём, но сам процесс берёт

в свой оборот нас и несёт вперёд,

и свищет пар, и ходят шатуны,

и темпа не выдерживает взгляд

на Русскую Литературу из

окна вагона и опущен вниз,

где всё ещё быстрей летит назад.

Из книги «МЕТАЗОЙ»

2011, изд-во «Юолукка»

2011, изд-во «Юолукка»

* * *

Радостью Рождества,

первым вздохом Твоим навеяны,

мысли, слова

хаотично, как звёзды, рассеяны —

о том о сём…

Тщетно мы к Тебе тянемся.

Что Тебе принесём,

с тем и останемся…

Что я Тебе принёс?

Только свой длинный нос!

2005

НА ДАЛЬНИХ ПОЕЗДАХ

Владимиру Лапенкову

Как Гоголь назидал своих друзей,

проездился когда-то я по всей,

проводником работая почтовым,

и, вроде, удовлетворил сполна

страсть к странствиям. Отхлынула волна.

Порассказал бы многое, да что вам?

Когда состав мой полз через Урал,

когда, сжимаясь, отступал Арал,

караем богом Солнца разъярённым

за то, что всуе окликал его,

не токмо взором проникал я во

град Китеж — духом, ею покорённым.

Влёк философский камень Алатырь

то в лес его, то в степь — в тот монастырь,

где наш Грааль, не тронутый Перуном,

хранит в веках, как жертвенную кровь,

всю мудрость мира, вторя вновь и вновь

славянской вязью скандинавским рунам.

Протяжный зов бухарского муллы

сквозь аромат цветущей мушмулы

манил чужим укладом и ландшафтом.

Тамбовский волк, отбыв двенадцать лет,

через меня передавал привет

сибирским пихтам, заполярным шахтам.

Соль проступала, и, простором сим

пленён, язвим, солим и русолим,

я ощущал в крови своей броженье.

Под стук колёс немолчный, в полусне

вбирал я всеми порами извне

языков вавилонское смешенье.

И древний лад, как неизвестный яд,

по всем распространялся жилам вздутым,

и понимал я: где-то наверху там,

средь облачных она бытует гряд,

невидимо гиперборея над

гремучим железнодорожным спрутом.

Ах, жизнь моя! Как била ты ключом!

Всея Земли тебя питала сила.

Свои, мечталось, корни извлечём

из недр Тибета, из долины Нила...

Припомнить бы, о чём она бубнила,

шаманила и шамбала о чём.

2007

ЛИМИТРОФЫ

Куда вы скрылися, полночные герои?

Е.Баратынский

Е.Баратынский

Бабьего лета с душою смущённой лукавые шашни:

вся вдруг зардела, как на рассвете верхушки деревьев.

Польские сыроежки на мшистой коряжистой пашне

всходят — и мнится уж сеятель смуты Гришка Отрепьев.

Речью шуршат Посполитой росистые стёжки-дорожки,

и желтоногие белополяки, приветливо сдвинув

шляпы свои, подзывают издали, но в лукошке

тут же синеют, от местных в отличие белофиннов.

Разноплеменные листья смешала посмертная участь.

Разновременные лица в дебрях былого… И век сей,

там пребывает уже, чуть проклюнувшись и озвучась

в сопоставлениях вольных, в поэтике тихих аннексий.

Ею же взятый в полон, невоинственный Вяйнямейнен

в чащу заводит словесную, в непроходимые топи

и затаясь наблюдает с пристальным недоуменьем

корчи славянских корней в борьбе мессианских утопий.

Буферной зоны букварь обнажает следы катастрофы,

после которой какая поэзия! Царство распада,

княжество тлена — её ненадёжные лимитрофы,

где каждый куст метафор — провокация или засада.

Сколько в него ни стреляй — не найдёт виноватого пуля.

Сколько снегов растаяло с майнильского инцидента!

Что-то скрывая в потёмках, какой-то сполох карауля,

память истории рвётся, как старая кинолента.

Вижу другие возможности для продвиженья (другая

так вот нам брезжила жизнь у имперских окраин остзейских).

Медлю, колеблюсь, но всё же, со вздохом их отвергая,

внутренний строй сохраняю и внутренних полицейских.

Ритмы лесных барабанщиков порабощают волю,

тон задают и размер, чтобы снайперски взять на мушку

неуследимую суть по всему смысловому полю,

ориентируя слух на невидимую кукушку.

Освободиться не в силах от прелести и капризов

мраморной нимфы по имени Эхо, стыдливо рифмую

с трепетом лепет, звучащий в акустике новой как вызов.

Сквозь бурелом заклинаний на речь выбираюсь прямую.

Спите, герои полночные! Мир вашим дОмам подземным!

Мир блиндажам-погребам! Да не будет вовек потревожен

сон ваш ни шорохом мыши летучей, ни рёвом стозевным!

Плач из надтреснутой лиры извлекаю, как меч из ножен.

Жду, когда выползут на симпатический снег в маскхалатах

белым по белому буквы тех будущих маргиналий,

что Настоящему не захватить: на полях заклятых

искажено переводом недоступное в оригинале.

Стражи просодии отчей! Ряды ваши нынче редеют.

На пограничной заставе иные не помнят присяги…

Но, обветшав и обвиснув, ещё золотятся и рдеют

над полувнятными тропами ваши опальные стяги.

2008

МЕТАЗОЙ

Стёрты границы. Законы, права

отшелестели, как дребеденьги.

Человечья единая нация встала на четвереньки.

Все культуры пожухли. Одна кормовая трава

после чреды мировых катаклизмов

мозговые плато покрывает, лезет из всех щелей

рассыхающейся коры, из морщин на челе

века сего, не давая из рокота смыслов

выхолощенной системы внятное что-то извлечь…

В штольне Платона — творении зодчего Карста —

корчатся тени забытых понятий, журчит учёная речь,

тщась втолковать шкодливым издателям визгов,

что для их предков далёких значил фетиш государство.

2008

Из книги

«Одно и то же»

2017, изд-во «Юолукка»

«Одно и то же»

2017, изд-во «Юолукка»

ПРОИЗВОЛЬНЫЙ МОНТАЖ

Перед умственным взором недремлющим

прокрути эту ленту назад,

в каждом кадре мучительным зрелищем

концентрируя долгий распад

эфемерной империи внутренней,

уязвлённой, но верной судьбе,

словно звёзды — вечернюю с утренней,

день и ночь совмещавшей в себе.

Смысл какой-то ведь был в этой верности!

Камнем канул — вернуть помоги,

Режиссёр: пусть на зыбкой поверхности

в той же точке сойдутся круги!

…Сжалась вся и, как память, изглодана.

Старый льётся по-новому свет,

приглушён – как бы глядя из Лондона

(Анатолий Максимыч, привет!)

Расцвели все оттенки осенние

умирания в финских лесах,

в белом цвете суля воскресение

на каких-то других небесах.

Где-то там, довоенная школьница,

мама в стайке ближайших подруг.

Карнавальная дикая вольница

волны счастья разносит вокруг,

опьяняет большими надеждами…

«Страшно!» — голос за кадром сказал,

и балетными па центробежными

раздвигается зрительный зал.

О, как благоуханна, как солнечна

та лужайка в наплыве тоски!..

Потемнеет — и двушечку Сонечка

заработает за колоски.

По ненастному времечку Настенька

побредёт — не тюрьма, так сума!

Ономастика строгого кастинга

слух линчует и сводит с ума.

Вылезает, волнами насилия

поднята из глубин забытья,

на экран, как большая рептилия,

достоверности галиматья,

между строк и навязчивых роликов

несусветный кроит свой сюжет,

розовеет колонией кроликов,

кружевами брабантских манжет.

Вот и пьяный корабль обессиленный,

как синюшный ночной нищеброд,

всё какой-то влеком Абиссинией,

пряным веяньем знойных щедрот.

Всё не так ведь, как было… Напомни-ка,

захвати болевой ареал,

чтобы зритель под крышей питомника

глупых страхов своих не дремал!

Всколыхни декорации горние,

чтобы Индии Духа достичь,

чтоб в священном лесу Калифорнии

ожила заповедная дичь!

…Мёртвый дом перекличкой певучею,

как струною разбужен тугой.

Произвольный монтаж по созвучию

узаконен сибирской тайгой.

Смещены Достоевским и Диккенсом

оба центра, а память в плену,

как затворница Эмили Дикинсон,

отдалённую ловит волну.

2013

* * *

День с двух боков ночами стиснут,

аршин от страха проглотил,

в заумный вслушиваясь диспут

рассеянных над ним светил.

Ствол мирового канделябра

в огнях мерцающих прикрас.

Декабрьская абракадабра.

Набор абстракций. Абраксас.

Из года в год одно и то же —

и всё так ясно наконец:

пространство сжато, время — тоже,

и свету близится конец.

Но вновь — Рождественские ясли…

Звезда уж сдвинулась одна —

и глядь: все жупелы погасли,

жуть бытия побеждена.

2013

* * *

В сердце моё войди, о Слово,

осла смиренного оседлав!

Пусть, как толпа, оно бестолково,

бессилен порыв, а восторг лукав —

кажется, все его закоулки

глухие знаешь: прошествуй сквозь,

чтобы, повергнуто в трепет гулкий,

оно осанной отозвалось!

Воздухом стань ему, чтоб трахея

впустила в грудь, чтобы настежь дверь!

Внутрь загляни, словно в дом Закхея,

открытой вере его поверь!

От своего отрешась былого,

грядущему пусть приготовит путь.

Ведая немощь его, о Слово,

не дай отринуть, позволь вдохнуть!

2013

на середине мира: главная

многоточие

вера-надежда-любовь

Санкт-Петербург

Москва